「東洋民俗博物館」

名前だけを見るとお堅い博物館のような印象を受けるますが、自称「エローマン」(エロい男)の初代館長が収集した性崇拝の品や民芸品などの珍品が展示された個性あふれる博物館です。

東洋民俗博物館は1928年(昭和3年)に開館され、100年近くの歴史がある博物館。展示内容は当時とほとんど変わっておらず重厚な歴史を感じさせます。館長による解説は面白く、とても魅力的な博物館です。

詳しい様子を写真と共にお伝えします。

奈良県指定文化財の建物

東洋民俗博物館は1926年(大正15年)に開演した近鉄あやめ池遊園地の附属施設として1928年(昭和3年)に開園しました。温泉や演劇場、県下唯一の動物園もあった一大レジャー施設で大阪電気軌道株式会社(現在の近鉄)が運営していました。ところが、USJの開業や近鉄のリストラも重なり、2004年(平成16年)に閉園し、取り壊されました。唯一東洋民俗博物館だけが現存しています

建物は奈良県の有形文化財に登録されています。L字に設計された展示室が2つ組み合わされた、アール・デコ調(直線と立体の知的な構成)の建物が特徴的で玄関の両端はステンドグラスが施されており、若い女性の足をあしらったモダンな造りとなっています。昭和初期の文化施設の数少ない現存例として貴重な建物です

館内には展示棚や台など8種類、合計31台の什器(じゅうき)が現存し、いずれも開館当初からある物。この点も大変価値が高い

東洋民俗博物館の展示の様子

東洋民俗博物館には、「ミイラの男根」「インドネシアの呪物人面」「隠れキリシタンの品」などの珍品が数万点以上収蔵されています。展示物は大きく3種類に分類できる。

- 日本の民俗資料

- 外国の民俗資料

- 森羅万象窟(初代館長の研究室)

建物や什器と同様、展示方法に関しても開館当初から変わっておらず、100年前の世界を感じることができます。以下分類ごとにおすすめの展示をご紹介します。

日本の民俗資料

第二次世界大戦期のアメリカ爆撃機「B–29」の模型。戦時中は日本人にB–29と言っても伝わらない。「この飛行機が現れた時は避難せよ」と知らせるために、小学校や役場に配布された。

隠れキリシタンにまつわる品も興味深い。踏み絵にはじまり、観音像をマリア様として拝んだマリア像や「この人はキリシタンではありません」という僧侶の証明書などが展示されています。

他にも明治天皇が使った「箸」など皇室に関する展示もあります。

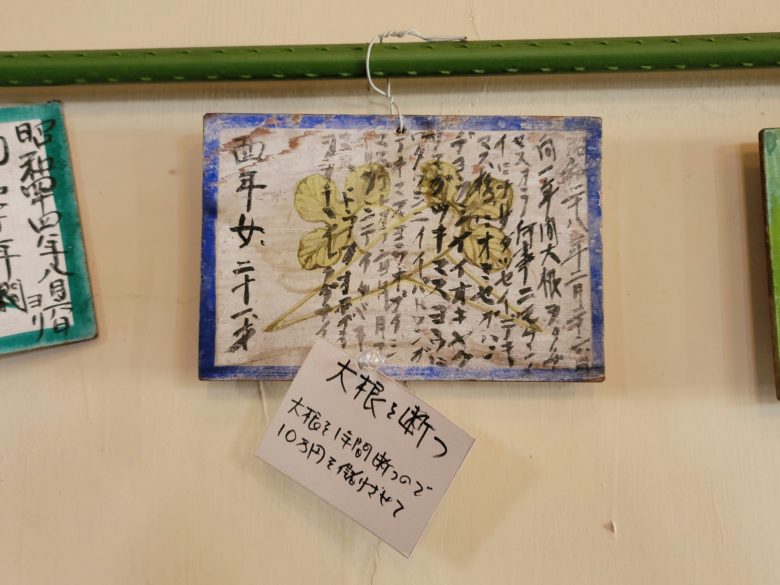

壁一面の絵馬コレクション

絵馬のコレクションが壁一面に約180点展示されています。

◯絵馬とは

日本では古代から神に生きた馬を奉納する習俗があり、時代と共に簡略化されて板に馬を描く絵馬が出現しました。時代と共に派生し、人々の願いと絵馬に描かれる絵のバリエーションが増加したと考えられています。

こちらは、お椀の中に百足(ムカデ)が描かれ、女性が食べようとしている絵馬。

ムカデは「足が多い」。お金を「御足」と言うので、ムカデを食べる=お金が欲しいという願いが込められています。「絵馬を奉納して、願いを叶えたい。しかし神様に欲望に直接関わるお願い事ははばかられる」という1928年以前の人々の信仰心や生活の様子を垣間見ることができて面白いですね。

大根が描かれた絵馬。21歳の娘が「大根を1年間断つので10万円儲けさせてほしい」と祈願しています。「だいこん」の「い」を「ん」に替えると「だんこん」。「男を断つ」という宣言である。現代でいうホストに貢ぐ女性の心情と近いかもしれない

「離婚祈願」

大正時代は離婚が難しく、女性から離婚を申し出ることはできなかった。

絵馬の展示は、唯一開館当初から展示方法が変更された場所。現在の館長が、雑多に保管されていた絵馬を見やすく壁掛けしました。

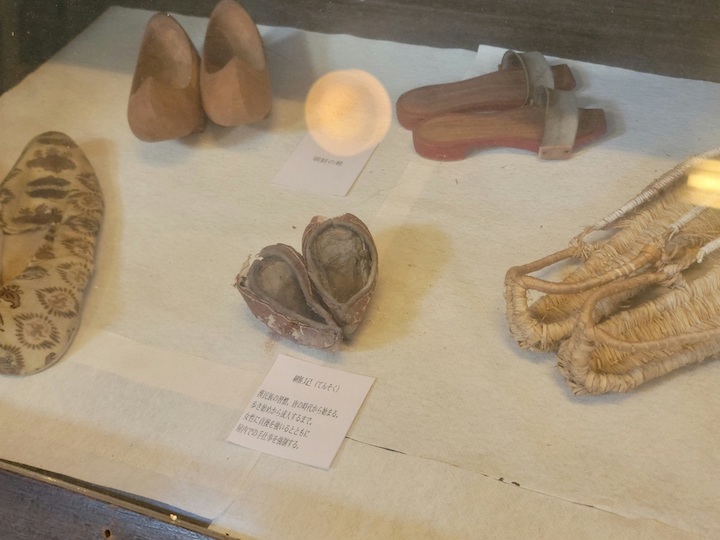

外国の民俗資料

小さい靴にと説明書きがある。纏足とは女性の足を縛り続けることで小さく変形させる1900年代前半まで続いた中国の風習です。当時の中国では足の小さい女性が美しいという考えられていたことに加え、足を小さくさせることでバランスを取りにくくし女性を外に出られない状況を作って貞節を強いていました。現代の価値観とはかけ離れた価値観である。

こちらは初代館長の黄人がペルーの首都リマの博物館で「5千年前のミイラを持ち帰っても良い」と言われたものの、大きすぎて持ち帰ることができなかったので、ミイラの男根だけを切り取って持って帰ってきた物。

森羅万象窟(初代館長九十九黄人の研究室)

さらに奥の展示ゾーンへ進むと。写真撮影禁止の森羅万象窟(初代館長九十九黄色人研究室)があります。

森羅万象窟には仲居が男性器を切り取った阿部定事件や大正時代の浮気事件裁判の公式調書(本物なら文書流出品)や、性行為の体位について記載されたインドの書籍「カーマスートラ」、文化的性風俗雑誌「あまとりあ」といったたくさんの書物が並んでいます。発禁となった本も多くあり、今では貴重な文献資料となっています。また、政治家や権力者を痛烈に風刺した『滑稽新聞』もあります。

このように、初代館長の黄人氏は戦時中にも関わらず、エロや反体制の品を収集したりしていたので逮捕されたこともありました。

初代館長の九十九黄人について

初代館長の九十九黄人(本名は豊勝)は早稲田大学在学中に、シカゴ大学の人類学者フレデリック・スタール博士の通訳となったことから民俗学に興味をもち、国内外の民俗資料を収集しました。

名前の黄人は自称であり、黄人=イエローマン。転じて「エローマン(エロい男)」と名乗った。

4000本の陰毛コレクションを職業や年齢、氏名などを記しファイリングしていたり、逮捕された時に共産主義者を示す「お前はアカか?」という質問に対して、「ワシはピンクや」と答えたりなど伝説的エピソードが多数の超おもしろい人物。103歳まで生きた。

人類学者フレデリック・スタール博士とは

フレデリック・スタール博士はアメリカの人類学者。1904年(昭和37年)にアイヌ研究のため初来日、以後1933年(昭和8年)合計16回来日した。

スタール博士の日本研究はユニークかつ幅広い。アイヌ、松浦武四郎(江戸末期の蝦夷地探検家であり北海道の名付け親)以外では、なぞなぞ・絵解き・ひな祭り・祭社の山車・河童信仰・納札・富士講などです。

特に納札に関しては自分の名をもじった「寿多有」と刷られた納札(千社札)を日本各地の神社仏閣に貼ってまわったことから「お札博士」という異名で親しまれました。

スタール博士と九十九黄人は日本の民俗・風習の研究に携わり、沖縄からアイヌ社会まで全国を巡りました。

九十九黄人は建物の外に展示されている銅像をとても大切にしていた。第二次世界大戦で金属物資の不足から金属類回収令が施行された際、一番にこの銅像を隠したというエピソードもある。

拝観の際は電話予約が必須

東洋民俗博物館の拝観は予約制です。訪問時間に合わせて敷地内で暮らす、初代館長のご子息の理事長兼館長が解説案内してくださります。

東洋民俗博物館 0742-51-3618

解説の様子

解説の様子を動画メディア「Mcguffin」で確認することができます。私が訪問した際も動画と全く同じ解説でした。おそらく、展示されている民具の詳細を全て頭の中に入れているのでしょうね。

アクセス

| 施設名 | 博物館・資料館財団法人 東洋民俗博物館 詳しい場所をGoogleマップで確認する |

|---|---|

| 住所 | 〒631-0032 奈良市あやめ池北1-5-26 |

| TEL/FAX | 0742-51-3618 / 0742-51-3618 |

| 休日 | 不定期にあるので、事前に電話が必要 年末年始を除き年中無休 |

| 料金 | 大人500円 小人200円 |