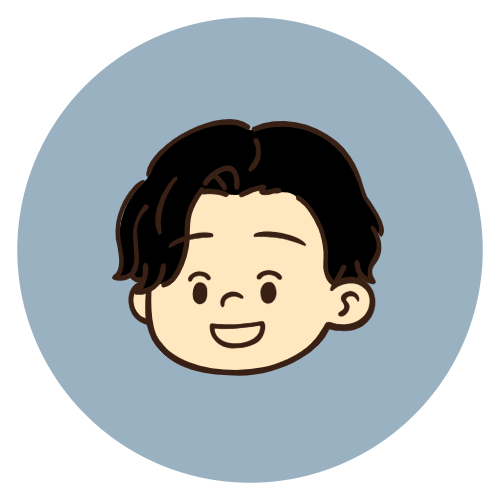

「陶芸空間 虹の泉」は三重県と奈良県の県境に位置しています。田舎道に突然現れるカラフルなタイル張りの広場に幸せそうに微笑む天使たち。

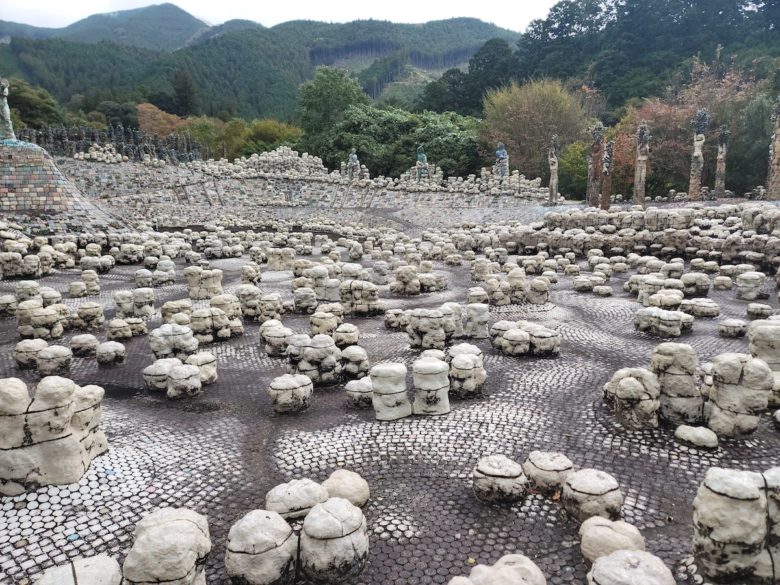

コンビニ50店舗分ほどの広大な敷地にある、これら全ての作品を1人の芸術家が作ったというから驚きだ。細部まで作り込まれた作品から発せられるエネルギーは凄まじく、気味の悪さと芸術を行き来しているような印象さえも感じてしまうアート空間

作者は東健次氏。2013に亡くなっており、現在はその家族や地元の波瀬むらづくり協議会が維持管理を行っている。作品全てが陶器製で地面はタイル張りなので滑る危険があり、注意が必要です

詳しい様子を写真と共にお伝えします

陶芸空間 虹の泉の見どころ

作品のディティールに目を向けると曲線やトゲなどどれも微妙に異なっており全てにこだわりが詰まっていることに気がつく。これだけの作品を1人で作り続けるなんてちょっぴり怖いぐらいだ

陶芸空間 虹の泉をエリアごとに見てみましょう

大陶壁・翼壁

虹の泉の一番奥に位置する大陶壁は縦9メートル、横16メートルの巨大作品。1987年に完成した最初の作品です。一時は水垢などの汚れでくすんでいましたが、2021年に清掃作業がなされ、当時の色調を取り戻しました

共産主義モザイクとイタリアのルネサンス期の様式をほうふつとさせる作品だ

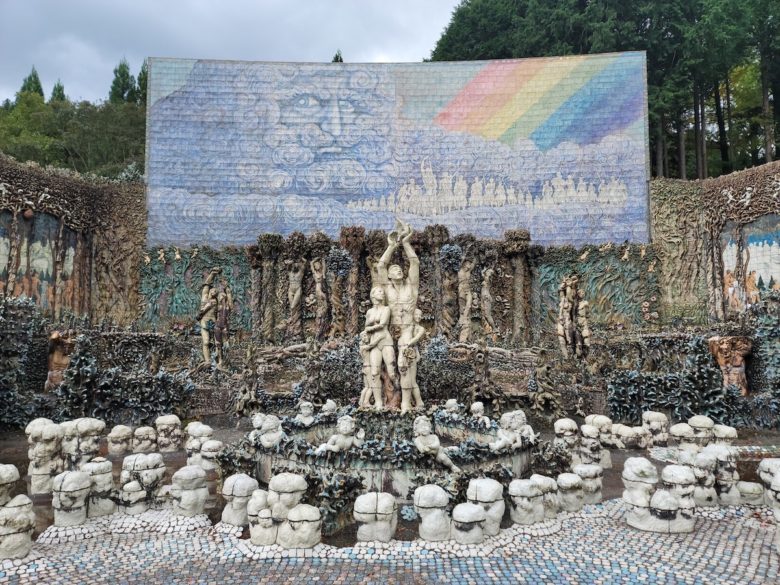

天使のメッセージ

大陶壁に向かって左側にいる天使が種明かしをするマジシャンのようにメッセージを示している

「作者が今何を考えているか、知っているのは僕たちだけなんだ。彼はこの広場を雲の上に運び上げると云っている。たった今そのことを、君の心に留めておいてほしい」

意味がわかるようでわからない絶妙な文章だ。作者が亡くなった今、真意を知ることができないが生涯をかけて作り上げられた虹の泉にその想いはつまっている

イリスの壁

正門から入って、右の壁ぞいに進むと「イリスの壁」がある。これは地元の人や来場者などに陶板を買ってもらい、作品の一部にした。35年間の虹の泉の制作を支えた資金源でもあった

その他の見どころ

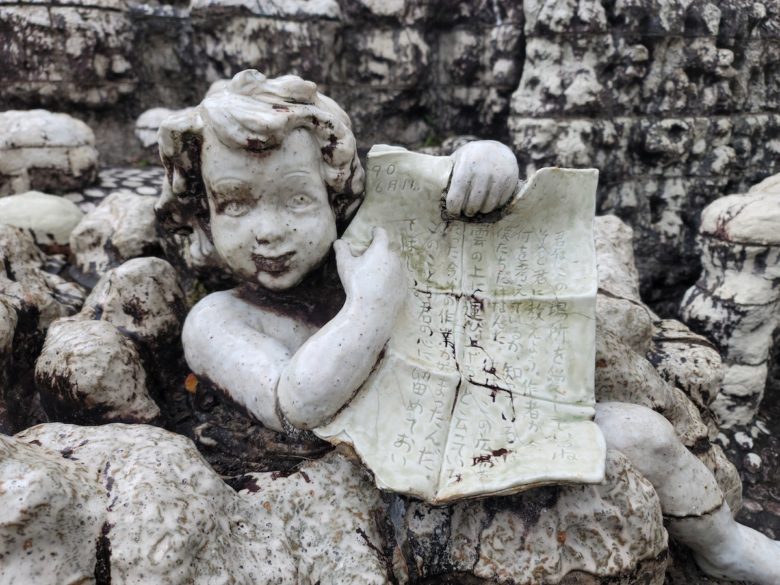

白いモコモコは雲。実際に水が張られたらさぞ美しいことだろう

人間と樹木が一体となっている像が立ち並ぶ「人間の樹の森」

後ろの森とのコントラストが独特な世界観を演出している

ちなみにこの丘状になった広場も作者が土を盛り上げて作成した

東健次氏の来歴

これほどまでに迫力のある虹の泉の作者「東健次」はどのような人物だったのだろう。来歴をまとめました

| 西暦 | 年齢 | 事項 |

| 1938年 | 三重県飯高町森で育つ | |

| 1956年 | 18歳 | 愛知県立瀬戸窯業高等学校卒業 |

| 1961年 | 22歳 | セイロンへ初めての旅。 神から陶アートスペースを作るように告げられる。 |

| 1962年 | 23歳 | 第5回日展 工芸美術部門に入選 |

| 1967年 | 28歳 | アルゼンチンへ移住。アンデス山脈に土地を購入。しかし作品作りへの自信を失う |

| 1978年 | 39歳 | 帰国。虹の泉の創作を開始 |

| 2013年 | 74歳 | 5月没す |

芸術家として評価されつつ、世界を旅しその感性を高めた人物であったことが伺えます

東氏の死後、家族らが作品を守ってきたが、作品の維持管理と次代への保存継承を目的に2018年(平成30年)に虹の泉が位置する飯高地域の有志が管理団体を設立しました

まとめ

国道166号線の山間に位置する「陶芸空間 虹の泉」。敷地面積は5000平方メートル以上

近年はTVの紹介をきっかけに、全国からたくさんの人々が訪れる場所になってきている

絵画の中に迷い込んだような感覚になる、芸術空間。美や命の源を感じられる場所です

最後までご覧いただきありがとうございました

【参照】

よみほっと 陶芸空間 虹の泉 読売新聞 2019年10月27日 日曜版

アクセス

住所:〒515-1725 三重県松阪市飯高町波瀬156−1

国道166号沿い

入場料 高校生以上500円(作品の維持管理のため)

開場時間 10時から16時まで

公開月は3月〜12月。チケットは「波瀬道の駅」でも購入できます

管理者がいない場合はロープを越えて入場可